ちくわの話

1.黒ちくぶっかけ、開店と同時にメニューデビュー。

彩りが豊かなえび天ぶっかけ(えび・いも・かぼちゃ・ピー万願寺)と新たに

モノトーンな黒ちくぶっかけ(黒ちくわ・もち・醤油漬けした鶏肉)をご用意。

しかしオープンが初冬だったので、冷たいうどんはあまり売れる事はなかった。

2.黒ちく(熱)、メニューデビュー。

えび天ぶっかけ(冷) に対して 天ぷらうどん(熱) ならば、

黒ちくぶっかけ(冷) に対して ??????(熱) だろう?

ネーミングに規則性を持たせるのを諦めて、黒ちく(熱)に命名。

季節を問わず、黒ちく、売れ出す。スーパーで大量購入が増える。

3.黒ちくぶっかけの丼を大きいものに変えるが、戻す。

エビが2本のすぎ天の丼に合わせて、黒ちくも同じサイズに変更。

しかし、ちくわの天ぷらがすぐ転げて、ふやけやすい事に気づき、

元の小さい丼に戻す。天ぷらがふやけるのを嫌うお客様への答が

メニュー上にないことが、今後のテーマとして、心に引っかかる。

4.ちくわをカネヒロさんから直接仕入れる。

宮津商工会議所さんにお願いして、カネヒロさんと商談。ちくわが深夜作られて

いることを知る。今後は、配達してもらえることになった。仕入れ数量が増える

ことになったので、土産店でも「宮津ちくわ」(揚げる前)として販売を開始。

前夜注文・深夜製造・午前中納品・製造原料の新鮮さ・揚げ方・味・食感などの

ちくわの魅力をアピールするには、メニュー板ではスペースが足りなさすぎる為

「すぎのや新聞」POP(地域面のイメージ)でちくわ記事を作成。以下抜粋。

今月からすぎのやで始まったカネヒロの宮津ちくわ(黒ちくわ)の販売が好調

だ。もともとは隣接するうどん店で天ぷらにして提供していたものだったが、

あまりのおいしさに「どこで買えるの?」と問い合わせるお客様が増えてきた

ことに対応したものだ。

実は宮津はちくわの製造が盛んなことで知られている。10社以上の製造業者

がある中で「カネヒロ」のちくわを選んだ理由はなんなのだろうか?尋ねると

「当店のちくわ天はカリカリに揚げるようにしているのですが、揚げたときの

食感と味が最高に調和している。サイズも他メーカーに無い手ごろな大きさで

気に入っている」と山﨑さん。

実際、揚げている所を見せてもらった。生でも食べられるちくわをなんと贅沢

にも、5分以上揚げるのだと言う。それも全体がカリッと揚がるように、油に

沈めるのだ。「不思議ですよね。そのままでは食べられない鶏肉やモチよりも

長い時間揚げているんだから」。この鶏天とモチ天、それにちくわ天がついた

黒ちくうどんが一番人気だ。

「ひょっとして揚げすぎて焦げ気味だから「黒」ちくわなのでは?」「違いま

すよ。これはですね、原材料に青魚を使っているからなんですよ。普通は白身

魚を使いますよね。」

カネヒロの広瀬社長によると、イワシ・アジ・トビウオを1年通して使ってお

り、タイ・タラ・キスなどの他の種類の魚も旬に合わせて使っているという。

いずれにしても、地元漁港で水揚げされたものを、工場で「頭を切って」加工

している(社長)というから、新鮮である。

原材料も新鮮なうえに、商品ができてから売り場に並ぶまでの時間はわずか数

時間!運がよければ、仕入れた日に出来立てのちくわを手に入れることができ

る。「まだ知らないちくわのポテンシャルを感じたいですね。ちくわの魅力を

さらに高めて行きたい」とちくわを丁寧に売り場に並べる山崎さんであった。

5.黒ざる、メニューデビュー。

ちくわの天ぷら等が食べ終わるまでふやけない「黒ざる」を始める。昼のピーク

前後は、手際よくオーダーをこなせないことがあるが、今のところの一つの答え

だと思うので、続けていく予定(夏季限定)。以下「すぎのや新聞」より抜粋。

5月中旬より新商品「黒ざる」が登場した。ざるうどんに黒ちくわ天・鶏天・

舞茸天などを盛り合わせたうどんだ。しかし、すでに「黒ちくぶっかけ」「黒

ちく(熱)」という人気メニューがあるにもかかわらず、なぜ新たに同系統の

うどんを投入するのだろうか?きっと理由があるに違いない、探ってみた。

Q 黒ざるのおすすめというか特徴は、いったいなんでしょうか?

A はい、うどんとちくわ天をよりおいしく食べられる、という点です。

Q 使ううどんやちくわなどの食材が違うのでしょうか?

A いえ、同じですが、「黒ざる」だと、食べ終わりまで天ぷらはさくさくな

まま、うどんは冷たいまま、食べられるんです。

Q 黒ちくぶっかけもさくさくに見えますが?

A ぶっかけだしに浸かった部分がふやけていくのが、気になる方もおられる

ようです。

Q そうですか。では、黒ちくぶっかけより黒ざるのほうがうまいんですね?

A うーん、好みだと思います。ぶっかけは、途切れることなく麺をすするこ

とのできる爽快感や豪快さがありますから。その都度、ダシにつけるざる

とはまた趣が違います。

Q 開店時は、黒ざるのアイデアは無かったんでしょうか?なぜ今になって?

A それは、ちくわ天の揚げ方が進歩して、よりおいしくカリカリになった事

と関係があります。ふやけてしまうのがもったいなく感じてきたのです。

たかがちくわ天が進歩?高温で揚げればそりゃカリカリになるんじゃないの?

そうではなくて、実は細かい改良を重ね現在のスタイルに至っているようだ。

(A)輪っかのままでなく、半分にカットする。

(B)揚時間を伸ばす。

(C)チーズや塩など手を加えない。そのまま。

(D)完全に油の中に沈める。特注器具導入。

(E)ちくわの背中部分のコロモを薄くする。

(F)黒ちくぶっかけはちくわが寝転がりにくいように小さい丼に盛る。

(G)ちくわ天の下にごぼう天を敷いて浮かし、ふやけないようにする。

(H)天ぷら油を交換するタイミングと量をこまめにする。

(I)2切れまとめて油に投入、揚げる作業スピードが33%向上。

(J)投入時、ちくわ同士を接着させる(ひっくり返らないように)。

(K)ちくわ大量投入時は、プレスで沈めた後に仕上げでまた華をふる。

(L)J→Kがスムーズにできるように、店長用菜箸を増やした。

(M)フライヤー交換後、ちくわの挙動が変化し上記ノウハウを失う。

(N)投入後に、菜箸で押さえて動きを縛り、華をふるようにする。

6.ちくわ天のテイクアウトをはじめる。

7.祝「宮津遺産」カネヒロ宮津ちくわ。

修業時代に教わったことで一番目から鱗だったことは「うどん店にとって天ぷら

とは何か?…あくまで、うどんをおいしく食べるためにあるものなのだ!」だが

この戒めが解かれた瞬間。テイクアウト開始により、ちくわ天が独り立ちした!

宮津のちくわには単体で売れる秘めたポテンシャルが人知れず眠っていたのだ。

GWには連続30本以上のテイクアウトを揚げ続けるという人気商品になった。

8.ちくわ天のテイクアウトを一部中止。

9.「黒ちくわ天おいしいよ」のその先へ。

「ナマちくに触れる旅」売場でちくわを手に取って購入するところを想像してい

ただきたい。ほぼすべての方が手に冷たい感触を覚えたのではないだろうか?す

ぎのやには午前9時すぎにカネヒロさんからちくわが届く(曜日不定)。リード

タイムは9時間だ。深夜にちくわを製造し、その朝に納品してもらえるからだ。

そのスケジュールで届けられるちくわは常温でまだ冷蔵されたことがない状態。

これはスーパーの陳列作業員さん以外ほぼ全ての方が知らない「手にして冷たく

ないカネヒロ宮津ちくわ」なのである。そしてこのちくわをすぐに開封して仕込

む私以外はほぼ全ての方が食べた事のない「できたて自然状態ナマ宮津ちくわ」

なのである。袋を開けて取り出してみる。肌触りは頼りないほどソフトでしっと

りと粘り強く風味はとても豊かだ。

あの時食べたちくわ天のルーツを辿る旅。午前9時あなたもスギノヤでカネヒロ

さんの納品をお待ちになって食べ歩きしてみませんか?(曜日不定です)

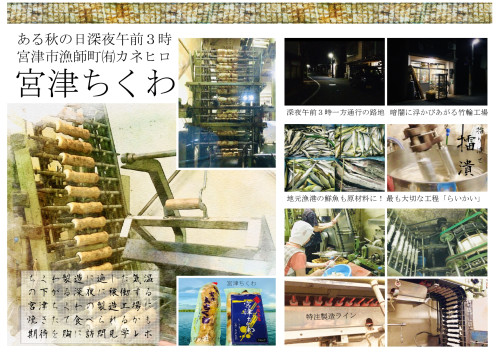

10.ルーツをたどる旅「終点」カネヒロさん竹輪工場訪問(令和7年秋)。

おいしさの秘密その1

地元で水揚げされた新鮮な魚を原材料の一部として使っていますので「そりゃお いしいよ」竹輪工場というとすり身を用意して製造ラインに載せるだけでも大変 と思うのですが、そのすり身の前に魚を3枚に下ろすという仕事があるのです!

おいしさの秘密その2

4つの機械がある中でいちばん大切なのはすり身を攪拌する(3本足で)工程だそ うです。うどんも竹輪も生地の時点で失敗するとダメなんですね。製造に欠かせ ない機械が4つもあるのは、素人の私からしたら管理できる自信がないです。

おいしさの秘密その3

熟練の手捌きとそれを支える使い込まれた小道具たち。この水に浸かったヘラと ボウルの神々しさよ。通常の竹輪より大きい太竹輪は手作業で棒に生地をくっつ けていきます。 今時、手造りの竹輪がスーパーで市販されているなんてそんな非 効率なことがあっていいんでしょうか?もちろん大量には製造できません。

おいしさの秘密その4

大量生産や拡大路線は選ばない。社長曰く「生産量増やしたらやっぱり質が落ち た」経験をされたそうで、いい材料を使い無理のないスケジュールでしっかり商 品を作っていく信念をお持ちです。

おいしさの秘密5

情緒的なことですが、夜明けの漁師町の空気ごとパック詰めされた竹輪で宮津を 感じるのだ! 袋を開ける時にはこの見学シーンみたいな宮津の片隅(失礼)での仕 事や暮らしを感じてくださいね!

竹輪製造ラインで初めて知ったことその1

例えば竹輪1000本製造する時、竹輪棒1000本必要なのか再利用ならどの ようにするのか、考えたことも無かった(ちくわ焼きマシーンに棒再利用機能が 備わっている)。

竹輪製造ラインで初めて知ったことその2

全自動で作られる竹輪は、手作り風に見せる工夫がされている。具体的には生地 を竹輪棒に巻き付ける時、手で握った風に凹凸ができるようになっている。竹輪 業界ではわりとスタンダードらしい。

竹輪製造ラインで初めて知ったことその3

生地がくっつく・くっつかないがとても大事。竹輪棒にはくっついて欲しいけど ここにはくっついてほしくないなどの対策や努力や工夫がある。